La música ha sido durante siglos una cuestión casi divina, intocable. Cualquier intento de redefinición o relectura de los paradigmas que la encuadran era totalmente imposible de realizar. Hasta que, hace 113 años, nacía John Cage, uno de los artistas más importantes del siglo pasado. Se atrevió a volver a leer la música desde un lado casi ingenuo: entenderla como un juguete roto al que ir poniendo y sacando piezas de distintos colores, formas y texturas. La intuición primitiva del ser humano guía el camino por donde se debería realizar la música. Sin embargo, no es la creación sonora la que define a la música, sino la escucha, que es la que finalmente le da forma. Esa escucha azarosa y aleatoria permite entender este camino de la música como una experiencia sonora que se edifica desde dimensiones más extensas que lo rítmico, lo armónico y lo melódico. Si el/la oyente es quien concluye el proceso creativo, cualquier golpe, roce o respiración “indeseada” forma parte inevitablemente de la obra completa.

Antes de seguir, un poco de historia. John Cage nació en 1912 en Los Ángeles, en un mundo que salía de la Primera Guerra Mundial y se preparaba, sin saberlo, para la siguiente. Su padre, inventor excéntrico, y su madre, periodista, lo criaron en un ambiente de curiosidad y libertad. Ese clima lo llevó a interesarse primero por la literatura, la arquitectura y las artes visuales, antes que por la música. Estudió en el Pomona College, aunque pronto abandonó, convencido de que el conocimiento debía buscarse fuera de los límites académicos.

En los años treinta viajó a Europa, donde recorrió París, Berlín y ciudades italianas. Ese contacto directo con la arquitectura moderna, el surrealismo y las vanguardias pictóricas le reveló que el arte podía ser una fuerza de ruptura y no solo de belleza formal. Volvió a Estados Unidos en plena Gran Depresión, marcado por la tensión cultural de la Europa de entreguerras y por la sensación de que el viejo orden estaba en crisis. Su regreso coincidió con un país que vivía transformaciones profundas: crisis económica, desconfianza en el futuro y, poco después, la Segunda Guerra Mundial.

En ese clima, Cage se formó con Arnold Schoenberg en Los Ángeles. Más allá de la música académica, absorbió la idea de que el arte debía dialogar con su tiempo, incluso cuando parecía no tener un lugar seguro. Su condición de hijo de la posguerra lo colocó en una posición particular. No buscaba restaurar lo perdido, sino abrir caminos hacia lo desconocido. En esos mismos años conoció a Merce Cunningham, bailarín y coreógrafo con quien mantendría una relación personal y artística durante décadas. Juntos desarrollaron un modo de trabajo donde música y danza podían coexistir sin depender una de la otra.

Esta idea particular de ruptura y tiempo define la música de John Cage. Tradicionalmente, la música ha sido entendida como una representación egoísta del artista que la crea. A través de las herramientas musicales, el compositor busca decir algo, expresar lo que siente o cree. Sin embargo, Cage entiende la música desde otro lugar. No como una vía de comunicación del compositor, sino como una experiencia temporal para el oyente. La música no dice nada: ocurre en el tiempo. Ese ocurrir termina siendo resignificado por el oyente. La obra se completa recién cuando es escuchada.

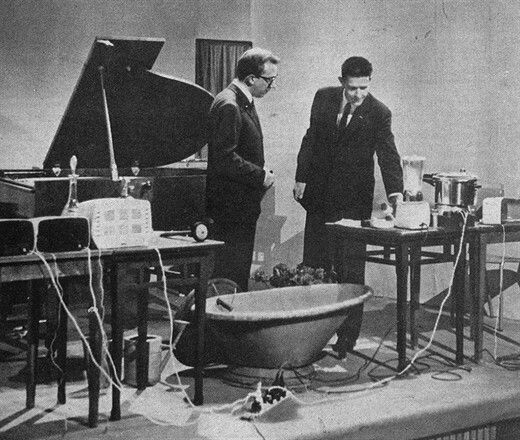

Ahora, ¿qué significa todo esto? Cage en su obra más conocida, 4’33’’, lo deja en claro. Es una pieza donde no hay notas escritas, pero sí tiempo pautado: tres movimientos que suman cuatro minutos y treinta y tres segundos. Lo que suena en ese lapso —tos, pasos, viento, ruido de la sala— no es accesorio, es la obra misma. El tiempo no está “rellenado” por melodías: el tiempo es la música. El oyente, al escuchar, va completando la obra con sus propios oídos. No es la misma experiencia temporal para uno que para otro. Como bien había dicho Bergson tiempo atrás, la experiencia temporal es subjetiva.

Asimismo, Cage entendía que hay algo azaroso en la experiencia: no existen estructuras teóricas que limiten la capacidad de componer. Esta idea viene de su vínculo con el azar. Usaba el I Ching —el antiguo libro oracular chino— para tomar decisiones de composición: cuánto debía durar un pasaje, en qué orden aparecían ciertos sonidos o incluso si debía haber silencio. De ese modo renunciaba al control absoluto sobre la obra y se limitaba a trazar un marco temporal. Lo decisivo no era el contenido que sonaba, sino el hecho de que algo sucedía en ese lapso. Así, el tiempo se volvía el verdadero organizador de la música. No un cauce para conducir emociones prediseñadas, sino un espacio abierto donde los sonidos podían aparecer sin plan previo, tal como la vida misma.

Su práctica dialogaba además con el budismo zen. Cage entendía que en el presente, en cada instante, reside la experiencia plena. El sonido no tiene que desarrollarse hacia un clímax o una resolución: puede simplemente estar ahí. En ese sentido, sus partituras son marcos de tiempo dentro de los cuales los sonidos suceden.

En conclusión, John Cage ha sido de suma importancia para la escucha activa de la música. Permitió que artistas como Aphex Twin, Brian Eno o muchxs más dentro del minimalismo o el ambient tuvieran de dónde nutrirse y potenciar su creatividad sonora. Como si esto fuera poco, tendió puentes con otras ramas del arte como el arte performativo, Fluxus y el happening. En fin, considero que hay un valor en crear música para ser escuchada, en poner al oyente como sujeto de creación. Sin miedo a rediscutir los contextos en los que nos formamos, incomodar, molestar y preguntarnos cuáles son los conceptos en los que nos apoyamos para ser quienes somos. De todo eso es culpable John Cage.